TAOYA那須塩原の周辺にはさまざまな神社仏閣があります。そこで、寺社巡りをより楽しむ方法を紹介します。

建築や庭園を楽しむ

建造物の構造や美しい細工などは見応え十分。

庭園は、四季折々に違う表情を見せる景色を楽しみましょう。

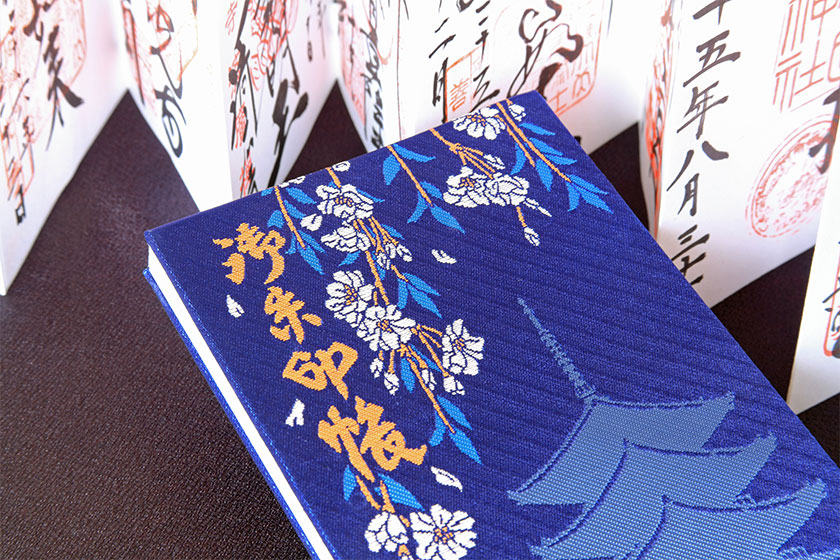

御朱印を楽しむ

神社も寺院も、基本的には御朱印をいただけます。 寺社によっては、複数の御朱印がある場合も。御朱印帳を持参して、旅の思い出にするのもおすすめの楽しみ方です。

ご祭神・ご本尊を楽しむ

神社のご祭神や寺院のご本尊について知ることは、歴史を知ることにもつながります。 祀られた経緯やご利益などをチェックしましょう。

体験・行事を楽しむ

寺社によっては、さまざまな体験メニューを用意している場合もあります。 写経や座禅、精進料理など、興味のある体験はぜひチャレンジしましょう。年中行事やお祭りなどに出かけるのもおすすめです。

歴史を楽しむ

神社や寺院には、それぞれ創建時から現在に至るまで、さまざまな歴史があります。 寺社の歴史を知ることで、その地域の歴史にもつながるので面白いですよ。

神社・仏閣の楽しみ方をご紹介しました。 さまざまな楽しみ方を知り、より印象深い思い出を作ってくださいね。

TAOYA那須塩原からめぐる神社・仏閣

福渡温泉神社 ホテルから徒歩で約10分

福渡(ふくわた)温泉神社は1445(文安2)年に創建され、塩原の温泉神社の中で3番目に古い神社です。

当時は川のふちに自然と温泉が湧きだし、そこに湯治場を作り、湯宿を建てて場所を移動しながら徐々に村が形成されていきました。

神社も幾度か移動したのち、現在の地に遷宮されたのは1888年(明治21年)のことです。旅人の安全と繁栄を祈り、病を除くとして崇められてきました。

境内には明治から昭和にかけて建てられた歌碑が多く残り、在りし日の塩原をしのぶことができます。

塩釜温泉神社

高台に建っていた神社です。現在は赤い八幡鳥居を残すのみとなりました。

塩の湯温泉神社 ホテルから徒歩で約25分

1018年(寛仁2年)に創建され、塩原の温泉神社の中で最も古い歴史を持つ神社です。

当時の塩の湯温泉の場所は、現在の甘湯の大地獄の辺りにあり、神社もそこに祀られていました。今の境内地には1738年(元文3年)に茗荷(みょうが)神社と一緒に遷宮されています。

1808年(文化5年)に、君島五郎右衛門永喜の発願によって再建。

今も権現造木羽葺の本殿や施された彫刻の美しさを残し、山の中にひっそりとたたずんでいます。

茗荷温泉神社 ホテルから徒歩で約25分

塩の湯温泉神社の向かって右隣に建っているのが茗荷(みょうが)温泉神社です。

創建は不詳ですが、1673年(延宝2年)には元茗荷から現在の場所に遷座したとの記録が残っています。同じく君島五郎右衛門永喜の発願で1808年(文化5年)に再建されました。

塩の湯温泉の繁栄と旅人の安全を守り、病を治すご利益があるとして崇められています。

畑下温泉神社 ホテルから徒歩で約15分

畑下(はたおり)温泉神社は宿場の繁栄と旅人の安全、病を取り除く神社として1687年(貞享4年)に創建されました。

当時の塩原は1683年に起こった大地震で会津西街道が不通になってしまい、高原越えと塩原を通る尾頭道を使うようになっていました。災害によって川底があらわれ、そこに温泉が湧きだしたため湯治場が発展していきます。

本殿は日光東照宮の宮大工らが作ったものといわれ、こけら葺流造に千鳥破風と唐破風で仕上げ、四面には見事な彫刻が施されています。

門前温泉神社

紅葉の名所「紅の吊り橋」を渡って箒川より東側の山中にある神社です。

妙雲寺から観音平に通じる途中に位置し、門前にある神社ということでその名がつきました。

本殿は山に向かって伸びる階段をのぼり、清々しい木立に囲まれています。

妙雲寺創立1184年(寿永3年)に草庵を結んだ平貞能(たいらのさだよし)によって建立されました。

門前温泉神社に行ったなら、妙雲寺も訪れてみましょう。本堂および内陣の宮殿は市指定文化財で、薬師堂や旧閻魔堂は江戸時代中期の貴重な寺院建築です。ぐるりと秋の散策を楽しむことができますよ。

古町温泉神社

古町温泉の発展と村民の平和安寧を願って1204年(元久元年)に創建され、塩原城主小山家代々の祈願所だったと伝わっています。

御祭神には大己貴命と少彦名命の二柱が御鎮座。古町地区の温泉街にただずみます。

小滝温泉神社 ホテルから車で約7分

国道400号線沿いにある「こたき館」近くの温泉神社です。拝殿からは見られませんが、本殿の四面には見事な彫刻が彫られています。

新湯温泉神社 ホテルから車で約12分

創建は806年(大同元年)とも1175年(安元元年)ともいわれ、元々は現在の元湯温泉に祀られていました。

元湯温泉は1659年に起こった元湯大地震によって壊滅状態となり復興を重ねますが、1683年に再び日光大地震にあい廃村となってしまいます。そのため神社再興を願う村民によって新湯に場所を移し、同時に元湯湯治場の面影を残す宿9軒も移築されました。1783年(天明3年)に宇都宮藩主の戸田因幡守忠寛の寄進で本殿が再建。

塩原温泉の起源となる元湯と新湯の始まりを知ることができる、貴重な遺産です。